取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

从纸浆到高性能材料:卧式砂磨机驱动生物基新材产业化进程

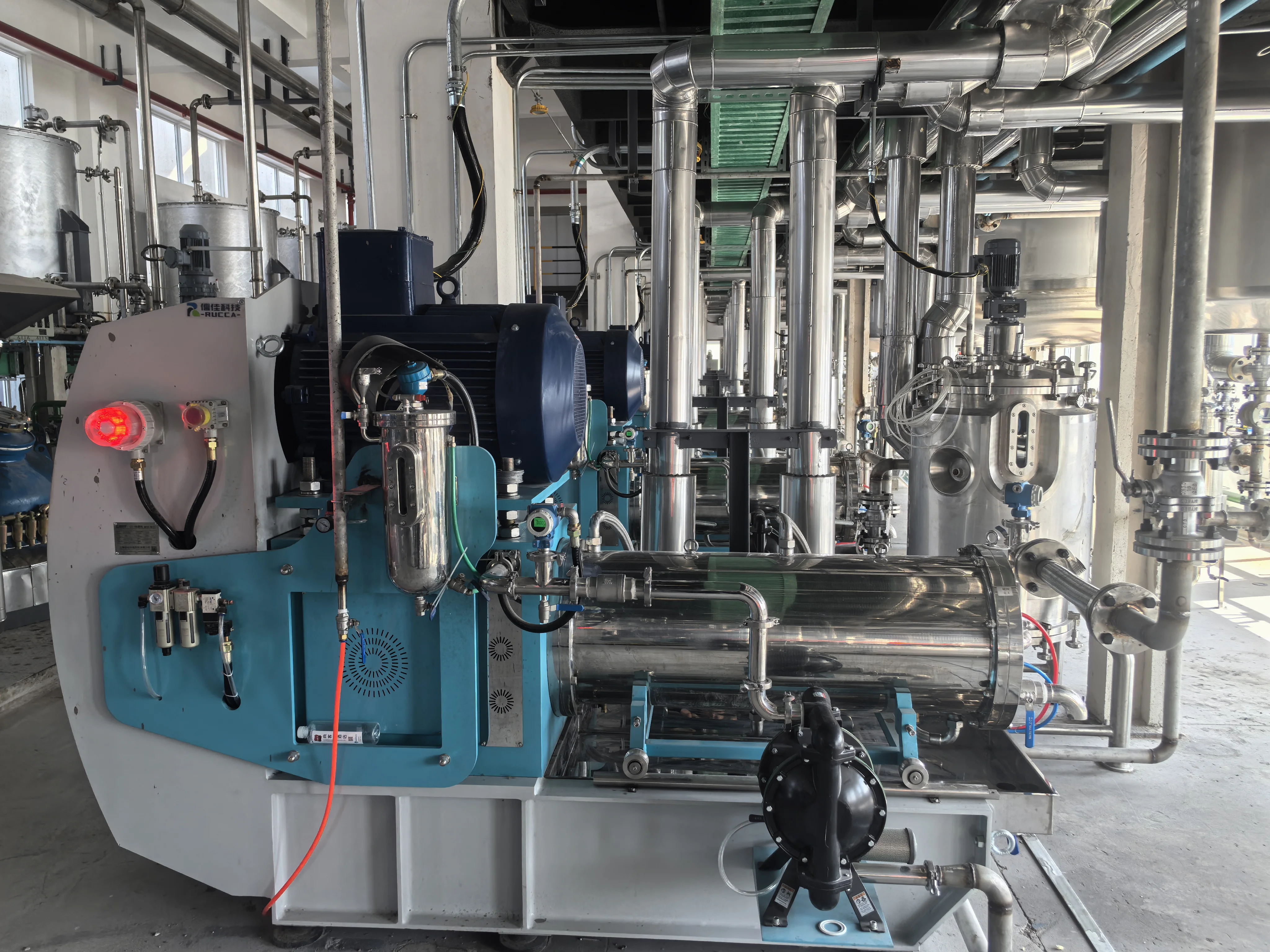

在造纸工业中,纸浆的精细研磨是提升纤维素材料性能的关键环节。卧式砂磨机作为一种高效机械研磨设备,通过物理剪切力实现纤维的微纳化处理,为开发高性能微/纳纤丝材料提供了重要技术支撑。这种设备在纸浆研磨领域的应用,不仅突破了传统纤维素材料的性能局限,更推动了生物基新材料在电子、医疗、包装等**领域的产业化进程。

纤维素作为自然界储量*丰富的可再生资源,其分子链由β-1,4糖苷键连接形成刚性结构,这种特殊构造使其具有7.5GPa的理论弹性模量和3GPa的理论强度。然而天然植物纤维中的纤维素以微纤丝束形式存在,被半纤维素和木质素形成的基质包裹,导致实际力学性能远低于理论值。通过卧式砂磨机的机械解纤处理,能够有效打破这种束缚结构,将直径20-50μm的原始纤维分解为直径小于100nm的微/纳纤丝,使材料的比表面积从1-2m?/g提升至200-400m?/g,从而充分释放纤维素的性能潜力。

在具体工艺参数优化方面,研磨强度与时间的控制尤为关键。实验数据表明,当采用1500r/min的研磨转速时,-10μm的磨盘间隙能产生足够的剪切力使纤维发生纵向分裂。随着研磨时间从5分钟延长至120分钟,桉木浆纤维直径呈现阶梯式下降:30分钟时纤维开始分丝帚化,60分钟达到420nm的平均直径,120分钟后形成128nm的网状交织结构。值得注意的是,过长的研磨时间会导致能耗急剧上升,当超过90分钟后,纤丝直径变化率降低至5%以下,此时继续研磨的经济效益**下降。

纤维素酶的生物预处理与机械研磨的协同作用,为微/纳纤丝制备提供了更高效的解决方案。酶解过程中,纤维素酶特异性攻击纤维无定形区,使纤维表面产生侵蚀孔洞。当酶用量控制在15-20FPU/g(滤纸酶活单位),作用时间6小时时,纤维结晶度可从60%降至45%,此时再进行机械研磨可降低30%的能耗。但需注意酶解时间超过8小时后,纤维素的降解速率趋于平缓,而还原糖产率会上升至12%以上,造成原料浪费。通过优化这种生物-机械联合工艺,*终获得的微/纳纤丝直径分布更均匀,长径比可达50-100,**优于单一机械法制备的产物。

卧式砂磨机的结构设计对研磨效果具有决定性影响。现代高性能砂磨机采用多级研磨腔体设计,配合氧化锆材质的0.3-0.5mm研磨介质,能实现能量的梯度利用。**级腔体主要完成纤维束的初步解离,第二级着重于纤丝的细化,第三级则实现尺寸均化。这种设计相比传统单腔体设备节能40%,同时避免过度研磨导致的纤丝断裂。温度控制方面,采用外循环冷却系统将浆料温度维持在40℃以下,可防止高温引起的纤维素聚合度下降。

在造纸工业的具体应用中,卧式砂磨机制备的微/纳纤丝展现出多重价值。作为增强材料时,添加5wt%的微/纳纤丝可使纸张抗张强度提升50%以上;在特种纸领域,通过调控纤丝尺寸可制备出透气度在1-100μm/(Pa·s)范围的电池隔膜纸;更值得关注的是,将直径小于100nm的纤丝与聚乳酸复合,可制得拉伸强度达120MPa的全生物降解包装材料,这种材料的氧气透过率比普通塑料低2个数量级,在食品保鲜领域具有独特优势。

从产业发展角度看,卧式砂磨技术正推动造纸工业向高值化转型。据行业统计,采用该技术处理的微/纳纤丝产物,其市场价值可达普通纸浆的8-10倍。在电子纸基材、医用敷料、柔性传感器等新兴领域,纤维素微/纳纤丝的年需求增长率保持在25%以上。不过也需注意到,当前设备处理粘度高于2000cP的高浓度浆料时仍存在能耗偏高的问题,未来开发低剪切力场耦合超声波辅助的新型研磨系统,可能成为突破技术瓶颈的关键方向。

随着环保法规日趋严格和碳中和目标推进,基于卧式砂磨技术的纤维素微/纳纤丝材料,正展现出替代石化基材料的巨大潜力。这种将传统造纸工艺与现代纳米技术相结合的发展模式,不仅提升了纤维资源的利用效率,更开创了"以纸代塑"的可持续发展新路径。从技术演进来看,下一代智能砂磨系统将集成在线粒径监测和自适应控制系统,有望将微/纳纤丝的生产精度控制在±10nm范围内,为纤维素材料的**应用打开更广阔的空间。

?

浏览器自带分享功能也很好用哦词

浏览器自带分享功能也很好用哦词